Немые диалоги: как был придуман язык жестов

2025-04-08 13:50:05

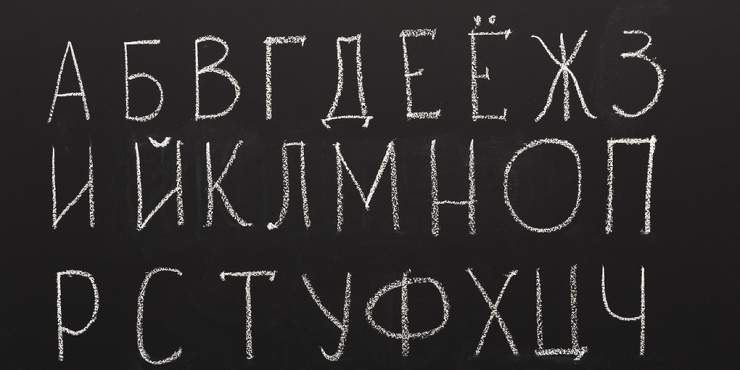

Представьте себе мир, где общение происходит без единого звука, в полной тишине — через движения рук, мимику и взгляд. А миллионам людей по всему миру и представлять не надо: для них язык жестов является нормальным и практически единственным способом общения с окружающими. Что удивительно, развиваться этот он начал относительно недавно, в начале прошлого века.

Древний философ Аристотель считал, что глухие люди лишены критического мышления и совершенно не способны в обучению, а потому долгое время они считались изгоями. Ситуация начала меняться лишь в эпоху Просвещения, то есть всего тройку веков назад.

Обратите внимание на то, как вы разговариваете: наверняка во время монолога вы машете руками, шевелите пальцами, показываете какие-то жесты, чтобы добавить своей речи экспрессии и динамики, выделить ключевые моменты или даже передать эмоции собеседнику. Все эти движения происходят машинально, без сознательного контроля. Мы начинаем активно использовать жесты еще в раннем детстве, задолго до того, как выучиваемся разговаривать, что указывает на врожденность жестикуляции.

Этот и многие другие факты натолкнули ученых на мысль, что язык жестов мог возникнуть из инстинктивных движений и что вообще первобытные люди пытались наладить коммуникацию друг с другом не при помощи звуков и слов, а при помощи жестов. Однако первые задокументированные свидетельства попыток создания жестового языка встречаются позднее, в «Кратиле» Платона, датируемом V веком до н.э.

Эти мысли позже подхватил Аристотель и начал развивать, дойдя в итоге к умозаключению, что звук служит проводником мысли, а орган слуха — важнейший инструмент познания, без которого человек не может рассуждать, обучаться, в общем, «он ничем не лучше животных».

Люди без ограничений

Джероламо Кардано, итальянский математик и врач XVI века, считается первым ученым, утверждавшим, что для обучения не требуется слух. Его сын был глухим, и благодаря ему он обнаружил, что люди, лишенные способности слышать, могут научиться читать и писать, не обучаясь сначала говорить, и, соответственно, точно так же получать полноценное образование, как и слышащие, только при помощи письменной речи.

Теория Кардано была по душе многим ученым и далеким от науки людям, среди которых оказался и испанский священник Хуан Пабло де Боне: в 1620 году он опубликовал первую в истории книгу об обучении глухих, представив в ней уникальные методики передачи знаний через систему ручного алфавита (первую в истории глухих), чтение, письмо и чтение по губам.

Но, несмотря на эти достижения, организованное обучение глухих началось только во второй половине 1700-х годов. Французский католический священник Шарль-Мишель де л’Эпе, наблюдая за двумя глухими близнецами, заинтересовался, как строится их мышление, и решил заняться их обучением. В ходе этого процесса он самостоятельно разработал жестовый язык, добавив к нему элементы французской грамматики.

Его методика оказалась эффективной, и в 1771 году де л’Эпе основал бесплатную государственную школу для глухих в Париже — она, между прочим, функционирует и по сей день.

Орализм: ухаб на дороге

После успеха школы де л’Эпе жестовый язык стал распротраняться по всей Европе. В XIX веке такие страны, как Германия, Италия и Великобритания, также начали развивать собственные языки жестов, однако весь процесс затормозил Международный конгресс по вопросам образования глухих в Милане 1880 года.

Задачей этого конгресса было определить наиболее эффективный способ обучить глухих всему необходимому и помочь им легче интегрироваться в общество. Способ действительно был найден, он получил название «орализм»: его сторонники считали, что обучение глухих должно основываться исключительно на обучении по губам и использовании устной речи — это, по их мнению, необходимо для того, чтобы они могли полноценно функционировать в обществе слышащих.

Интерес к языку жестов возродился в XX веке благодаря усилиям лингвистов и активистов движения за права глухих. Они доказали, что жестовый язык является полноценным средством коммуникации, способствующим когнитивному и эмоциональному развитию, а также успешному слиянию с обществом. С тех пор каждая страна начала развивать свой собственный язык жестов — все они между собой похожи, поскольку в их основе лежала та самая французская методака де л’Эпе.

Древний философ Аристотель считал, что глухие люди лишены критического мышления и совершенно не способны в обучению, а потому долгое время они считались изгоями. Ситуация начала меняться лишь в эпоху Просвещения, то есть всего тройку веков назад.

Обратите внимание на то, как вы разговариваете: наверняка во время монолога вы машете руками, шевелите пальцами, показываете какие-то жесты, чтобы добавить своей речи экспрессии и динамики, выделить ключевые моменты или даже передать эмоции собеседнику. Все эти движения происходят машинально, без сознательного контроля. Мы начинаем активно использовать жесты еще в раннем детстве, задолго до того, как выучиваемся разговаривать, что указывает на врожденность жестикуляции.

Этот и многие другие факты натолкнули ученых на мысль, что язык жестов мог возникнуть из инстинктивных движений и что вообще первобытные люди пытались наладить коммуникацию друг с другом не при помощи звуков и слов, а при помощи жестов. Однако первые задокументированные свидетельства попыток создания жестового языка встречаются позднее, в «Кратиле» Платона, датируемом V веком до н.э.

Эти мысли позже подхватил Аристотель и начал развивать, дойдя в итоге к умозаключению, что звук служит проводником мысли, а орган слуха — важнейший инструмент познания, без которого человек не может рассуждать, обучаться, в общем, «он ничем не лучше животных».

Люди без ограничений

Джероламо Кардано, итальянский математик и врач XVI века, считается первым ученым, утверждавшим, что для обучения не требуется слух. Его сын был глухим, и благодаря ему он обнаружил, что люди, лишенные способности слышать, могут научиться читать и писать, не обучаясь сначала говорить, и, соответственно, точно так же получать полноценное образование, как и слышащие, только при помощи письменной речи.

Теория Кардано была по душе многим ученым и далеким от науки людям, среди которых оказался и испанский священник Хуан Пабло де Боне: в 1620 году он опубликовал первую в истории книгу об обучении глухих, представив в ней уникальные методики передачи знаний через систему ручного алфавита (первую в истории глухих), чтение, письмо и чтение по губам.

Но, несмотря на эти достижения, организованное обучение глухих началось только во второй половине 1700-х годов. Французский католический священник Шарль-Мишель де л’Эпе, наблюдая за двумя глухими близнецами, заинтересовался, как строится их мышление, и решил заняться их обучением. В ходе этого процесса он самостоятельно разработал жестовый язык, добавив к нему элементы французской грамматики.

Его методика оказалась эффективной, и в 1771 году де л’Эпе основал бесплатную государственную школу для глухих в Париже — она, между прочим, функционирует и по сей день.

Орализм: ухаб на дороге

После успеха школы де л’Эпе жестовый язык стал распротраняться по всей Европе. В XIX веке такие страны, как Германия, Италия и Великобритания, также начали развивать собственные языки жестов, однако весь процесс затормозил Международный конгресс по вопросам образования глухих в Милане 1880 года.

Задачей этого конгресса было определить наиболее эффективный способ обучить глухих всему необходимому и помочь им легче интегрироваться в общество. Способ действительно был найден, он получил название «орализм»: его сторонники считали, что обучение глухих должно основываться исключительно на обучении по губам и использовании устной речи — это, по их мнению, необходимо для того, чтобы они могли полноценно функционировать в обществе слышащих.

Интерес к языку жестов возродился в XX веке благодаря усилиям лингвистов и активистов движения за права глухих. Они доказали, что жестовый язык является полноценным средством коммуникации, способствующим когнитивному и эмоциональному развитию, а также успешному слиянию с обществом. С тех пор каждая страна начала развивать свой собственный язык жестов — все они между собой похожи, поскольку в их основе лежала та самая французская методака де л’Эпе.

разное