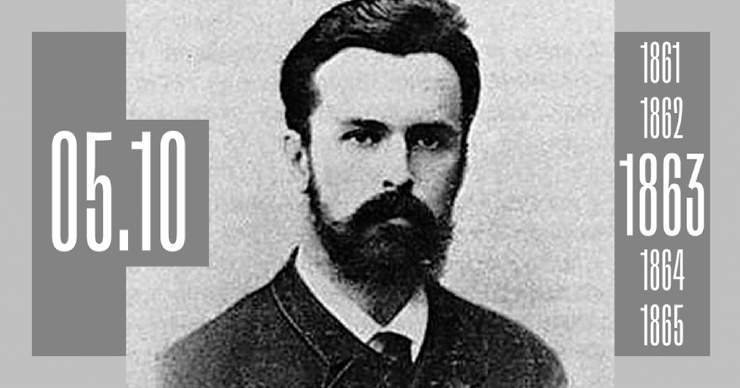

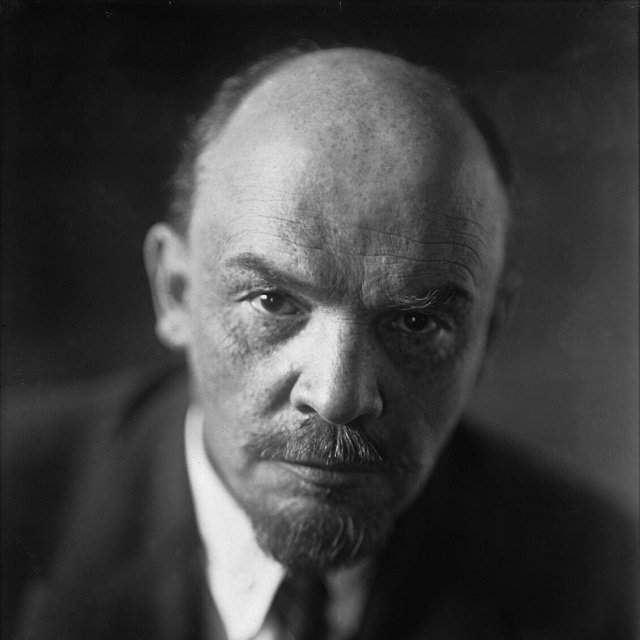

Ровно 230 лет назад в Москве родился философ и публицист Петр Чаадаев

2024-06-07 13:05:08

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Это Александр Пушкин, стихотворение «К Чаадаеву», 1818 год.

Вполне чужда тебе Россия,

Твоя родимая страна!

Ее предания святыя

Ты ненавидишь все сполна.

Ты их отрекся малодушно,

Ты лобызаешь туфлю пап, —

Почтенных предков сын ослушной,

Всего чужого гордый раб!

А это Николай Языков, стихотворение тоже называется «К Чаадаеву», 1844-й.

Между двумя этими крайностями — восторга и полного отторжения — сложились судьба и репутация блестящего мыслителя XIX века Петра Чаадаева.

Сирота из богатой и уважаемой фамилии, внук знаменитого историка екатерининских времен Михаила Щербатова, автора семитомной истории России и злых записок «О повреждении нравов в России», Чаадаев рано проявил склонность к историософской рефлексии. Биография его вполне в духе времени — учился в Московском университете, служил, гнал француза под Бородино и Малоярославцем, получил Святую Анну 4-й степени, мог сделать блестящую карьеру при дворе, но подал в отставку, ибо «мне было приятно выказать пренебрежение людям, пренебрегающим всеми… Мне еще приятнее в этом случае видеть злобу высокомерного глупца» (из письма Петра Яковлевича тете).

Про Чаадаева как-то сразу было понятно — он не как все. Денди, превративший искусство одеваться в дело «исторического значения», один из умнейших и образованнейших юношей России и вообще гений. Причем такой, что все в его присутствии становились тоже немного гениями. «От остальных людей отличался необыкновенной нравственно-духовной возбудительностью, — писал о Чаадаеве современник. — Его разговор и даже одно его присутствие действовали на других, как действует шпора на благородную лошадь. При его появлении всякий как-то невольно нравственно и умственно осматривался, прибирался и охорашивался».

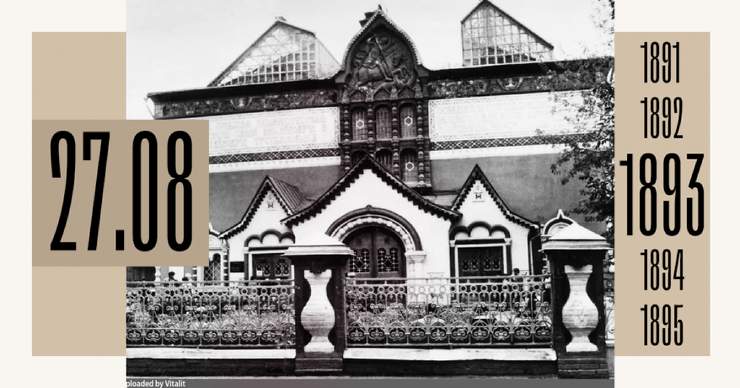

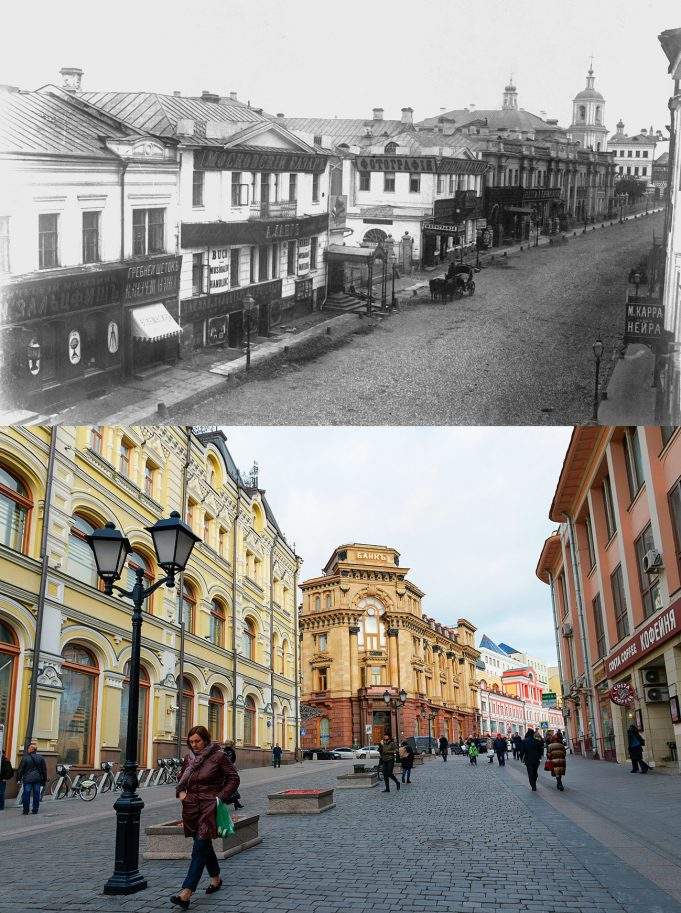

Чаадаева арестовали в 1826-м — все его друзья состояли под судом по декабристскому делу. Его не судили и отпустили с миром. С тех пор и до самой смерти жил в Москве на Новой Басманной под постоянным полицейским надзором. Много читал, думал, писал и почти не бывал в свете. Свои знаменитые «Философические письма» написал в 1829–1831 годах. Написал и забыл. Они ходили в списках по Москве и Петербургу, ими восхищались, но от него ждали большего. Таинственная фигура Чаадаева, пророка и денди, заставляла испытывать к нему чувства, близкие к религиозному поклонению: «Он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости. Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить».

А в 1836 году случилось то, что разделило жизнь Чаадаева на до и после: журнал «Телескоп» опубликовал первое из «Философических писем» о философии истории, написанное еще в 1829 году. «Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, никакое литературное или ученое событие, ни после, ни прежде этого (не исключая даже и смерти Пушкина) — не производило такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким неизмеримым шумом. Около месяца середи целой Москвы не было дома, в котором не говорили бы про “чаадаевскую статью” и про “чаадаевскую историю”; <… > все соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию», — так в 1860-е годы писал о публикации дяди племянник Михаил Жихарев.

Это был взрыв. То, что вот уже пять лет спокойно читали в списках, что интересовало лишь избранных умников, теперь достигло всех читающих на русском языке и… возмутило. «Статью эту я считаю настоящим преступлением против народной чести», — писал Николаю I министр просвещения Сергей Уваров. «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной есть смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного», — отвечал император. Реакция властей была скорее панической, нежели холодно жестокой, что потом признавал и сам Чаадаев.

«Телескоп» был немедленно закрыт, редактор Надеждин выслан в Усть-Сысольск, цензор Болдырев отправлен в отставку, а сам Чаадаев объявлен сумасшедшим. Выражалось это в том, что весь следующий год к нему ежедневно являлся полицейский врач для освидетельствования. Потом медицинский надзор сняли. Фактически Чаадаев не пострадал и после тех драматических событий прожил долгую жизнь, скончавшись в 1856 году.

Широкую публику от царя до Пушкина возмутило полное пренебрежение историей и, как бы сейчас сказали, геополитической ролью России. «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя, — писал Чаадаев. — И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке… Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы».

Чаадаев бесхитростно отрицал наличие у России вообще какой бы то ни было истории. Вся история, по его мнению, осталась и реализовалась на Западе, где католичество в отличие от православия унаследовало идею о «водворении царства божьего на Земле». Поэтому исключительность России и все попытки обрести цивилизационную самобытность не более чем «национальные предрассудки». Цивилизация одна, и она там, где есть духовный проект и смысл. У России его нет, считал Чаадаев.

Пушкина, который с юности преклонялся перед Чаадаевым, такая постановка вопроса откровенно возмутила: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться… Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Зато Чаадаев очень порадовал австрийского посланника: «Оно [письмо] упало, как бомба, посреди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенствования, к которым весьма склонны в столице». Понятно, что никто в Европе не радовался колоссальному авторитету страны, победившей Наполеона. А тут спасение приходило со стороны самой России.

Кто был прав? Все. Чаадаев оказался жертвой непонимания и поверхностного прочтения его писем. «Дело в том, — писал Осип Мандельштам, — что понимание Чаадаевым истории исключает возможность всякого вступления на исторический путь. В духе этого понимания, на историческом пути можно находиться только ранее всякого начала. История — это лестница Иакова, по которой ангелы сходят с неба на землю. Священной должна она называться на основании преемственности духа благодати, который в ней живет. Поэтому Чаадаев и словом не обмолвился о “Москве — третьем Риме”. Мало одной готовности, мало доброго желания, чтобы начать историю. Ее вообще немыслимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там в лучшем случае — “прогресс”, а не история, механическое движение часовой стрелки, а не священная связь и смена событий».

Так или иначе, не будучи ни либералом-западником, ни славянофилом, Чаадаев невольно стал родоначальником обоих этих направлений русской мысли. По мнению Аполлона Григорьева, влияние его писем «было тою перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлеченно поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый».

Вплоть до самой своей смерти, спустя 20 лет после публикации знаменитого письма, Чаадаев то исчезал, то снова появлялся в московских гостиных. Он мало что писал, еще меньше общался с людьми. Но само его немое присутствие заставляло снова и снова ставить вопрос о месте России в мировой истории, ее миссии и национально-духовном призвании.

«Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, — писал Александр Герцен. — Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе, они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения».

Фото: Библиотека им. Н. А. Некрасова/nekrasovka.ru

тексты литература